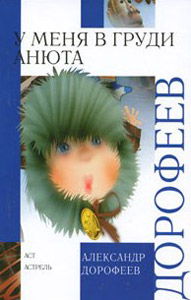

У меня в груди Анюта

Дядюшкина повесть

(главы из повести)

Старуха на заборе

- У нас на заборе старуха сидит! – крикнул Вадик Свечкин, и я побежал за ним.

День был тихий, солнечный. Сверкало небо, и сверкал снег.

У Свечкиного дома стояли уже ребята и глядели на старуху – седые космы, нос крючком, глаза круглые, оранжевые.

Старуха гордо сидела на столбе, никого не замечая.

Казалось, она прилетела из дальних стран и будет разговаривать только с самым главным. А главным тут был, пожалуй, Вадик.

- Ты чего сидишь-то? – спросил он.

Старуха промолчала. Ей, видно, не понравился вопрос. Действительно, глуповатый! Да и тон какой-то задиристый.

Она приподняла крыло, прикрываясь от солнца, поглядела на нас и, тяжело вздохнув, снялась со столба.

Высоко не поднимаясь – прямо над своей большой чёрной тенью, – полетела к лесу.

Не получилось разговора, а ведь могла много чего рассказать.

Вадик подошёл к столбу, снял рукавицу и потрогал то место, где сидела старуха.

- Вон когтищи какие! Весь столб расковыряла.

Понятно, новый забор надо ставить.

Снежная старуха, так или иначе, а всегда сообщит что-нибудь стоящее, важное. Иначе бы и не прилетала.

Одинокий рыболов

Когда мы спускались к реке, было видно – на льду сидит рыболов. Один-единственный. Издали он казался чёрным столбиком.

- Верно, Курилов с автобазы, – размышлял Вадик Свечкин, хорошо знавший местных рыбаков. – Он стойкий – любой мороз нипочём!

На реке было холодно и ветер свистел. Тут и там во льду пробиты лунки. Иные уже заросли, затянулись. В другие мы непременно заглядывали – что там река зимой делает? Она жила, вилась тугими струями, дышала, приподнимаясь и опускаясь в проруби, будто хотела выплеснуться.

- Курилов знает, где лунку долбить, – сказал Вадик. – Курилов, он всегда с рыбой.

Средь реки, как ледяные шалаши, громоздились торосы. Меж ними было тихо, но ещё холодней, чем на открытом месте, – вроде в давно покинутом доме. Толстые льдины нависали над нами. Из мутной их глубины выглядывали, казалось, какие-то торосные существа. Хорошо, Курилов неподалёку…

Заспешив, мы выскочили на простор близко от него. Прямо на снегу сидел, спиной к нам, согнувшись, как говорится, в три погибели.

- Эй! – крикнул Вадик. – Привет от юных штиблет!

Курилов вздрогнул и заворчал. Похоже, ему было не до шуток. Вадик ухватил меня за рукав:

- Клюёт. Не топочи…

Мы замерли, ожидая, когда наконец потянет он леску и разогнётся. Но ничего подобного – недвижим, как чёрная льдина, будто до весны вмёрз.

- Дядя Курилов! – не выдержал Вадик. – Это я – Свечкин с другом! Поглядим только…

Курилов мрачно хрюкнул, приподнял голову. И обернулся.

У него было чёрное меховое лицо.

Я было подумал, что это шутка. Много мыслей неразборчивых пронеслось, покуда мы пятились. А когда побежали, то страшно медленно, еле-еле шевелились ноги. Одно сердце летело. Оно-то, верно, и домчало в два счёта до посёлка. Мы остановились отдышаться и немо озирались.

На крыльцо прибрежного дома вышел Пётр Гамбоев, известный человек, боксёр и чемпион. Нередко в клубе колотил он заезжих боксёров – канаты ходуном ходили.

- Медь! – крикнул Вадик, показывая на реку.

- Ведь! – уточнил я.

Гамбоев скрылся за дверью, толстой, пухлой, похожей на спортивный матрац. Из продранной обивки вяло смотрела серая вата.

Чего-то не понял Гамбоев. Улица была пуста. Вдали появился водовоз Колодезников – лошадь едва тащила обледенелую бочку. Отчётливо донёсся звонок, вторая смена в школе. Будто ничего не случилось.

Шарахнулась дверь, и выскочил Гамбоев. Следом ещё двое с ружьями. И ещё один, с топором.

Мы хорошо видели с высокого берега, как бегут они к чёрному столбику. Скрылись средь торосов. Подкрались. Замерли. И яркие оранжевые вспышки. И тут же допрыгало – бум! бум-бум!

Когда мы подошли, медведь лежал на боку, щуплый и маленький, вытянув по-собачьи лапы. Гамбоев в тулупе выглядел куда медведистей.

- Давно сидел, – притоптывал он валенками. – Зад примёрз – надо изо льда вырубать.

- Ай, кожа да кости! – плюнул дядя с топором. – Да и шкуру, баранки гну, картечью порубили. Утиной бы дроби хватило. Шатун-доходяга! Верно говорю!

- Какой шатун? – не понял Вадик. – Какой доходяга? Сидел тихо, никого не трогал.

Гамбоев нахмурился.

- Порядочный медведь в берлоге дрыхнет. А этот бродил вокруг да около, шатался там и сям, жрать хотел.

- И вас бы скушал, баранки гну, кабы сил хватило! – прибавил дядя с топором. – Верно говорю.

На медвежьей морде отблёскивал, как вода в проруби, круглый глаз. Он стекленел, затягивался хрупким льдом, за которым ещё можно было различить живое – что хотело дышать, двигаться, а теперь промерзало до дна.

- Ближе, ребята, не бойтесь! – Гамбоев наступил огромным белым валенком на медведя. – Михайло, синий угол, в глубоком нокауте. Считай, навсегда.

И тут раздался тяжёлый медвежий рык, будто лёд на реке треснул. Гамбоев отпрянул, покатился, но, моргнуть не успели, подпрыгнул, приняв боксёрскую стойку.

Мужики развеселились.

- Что такое, Петушок?! В челюсть пропустил?! Или по уху? Сдуло как пушинку!

Пнув медведя в живот, дядя с топором подмигнул:

- Последний вздох, баранки гну, кого хочешь сдует. Верно говорю? Рыком вышел!

- Рыком-брыком, – досадливо хмыкнул Гамбоев.

Они пританцовывали вокруг бездыханного медведя, толкались, согревая друг друга, – дул сильный ветер и было зверски холодно.

- Курилов – это тот, с топором, – шепнул Вадик. – Грамотный, баранки гну, всегда с добычей. Верно говорю.

Далеко-далеко прозвенел звонок – перемена.

Ка

Солнце замерло над головой. Огромное, жгучее. Казалось, сидит прямо на моей спине. И ни тени в целом мире! Всё залито слепящим жаром.

Наши ребята, конечно, давно на реке. И я гнал велосипед во весь дух по окраинной улице. Песок под шинами шуршал, шелестел, плескался и бормотал, а мелкие камешки выпрыгивали, как рыбки из стремительного горного ручья.

Впереди на дороге залегла вдруг длинная и густая, угольная тень, непонятно от чего. И я даже притормозил, сообразив, что это.

Тихо шли люди в чёрном. Как-то особенно тихо и покойно, потому что в чёрном. А на телеге ехал голубой гроб.

Когда я спешился и повёл велосипед за руль, сразу окунулся, будто в медленную, тягучую реку, в здешние звуки. Вроде уши заложило. Выныривали и глухо лопались, точно мыльные пузыри, всхлипыванья, сморканья, и шёпот, как короткий вздох.

Старьёвщик Соловей, обычно неумолчный, больше других покашливал и шмыгал носом, однако не понукал свою белую кобылу, и та плелась оторопело, нога за ногу. Только телега, громыхая по щебню, надрывно скрипела.

Голубой гроб притягивал заглянуть. Никогда прежде не доводилось. И я увидел какие-то кружева, ворох умирающих цветов, белые руки, белую рубашку на все пуговицы и почти такое же белое лицо, терявшееся на белой подушке.

Он учился в нашей школе, этот мальчик, и вдруг утонул. Зацепился трусами за корягу и не выплыл. В метре от берега.

Я его плохо знал. Последний раз видел мельком в бане – загорелого и распаренного. Он весело скакал вокруг рыжебородого верзилы, нашлёпывая веником. Тот благодушно, сонно уворачивался:

- Будет тебе, Мишутка, смешиться! – говорил, чуть заикаясь. – Остынь, стрекозёл!

- И-и-их! – крикнул Мишутка и, приложив к заду веник, как птичий хвост, сиганул через скамейку.

- Ну, трясогузка, – улыбнулся дядька и брызнул из шайки холодной водой. – Облачайся уже… Пора, Мишутка, к обеду.

Тогда-то я и услышал, какое смешное у него имя, – Мишутка. Будто название шоколадной конфеты.

А теперь он остыл, Мишутка, и не смешится. Совсем не стрекозёл. Такой белый под палящим солнцем.

С трудом отвёл я глаза. И едва узнал дядьку-верзилу из бани. Казалось, одна рыжая борода в чёрном и плоском, как доска, костюме идёт за телегой, поддерживая маленькую, едва повыше телеги, тётку, укрытую непроглядным платком.

Неведомо откуда налетела песня про чёрного кота, которому не везёт. Запомнил каждое слово. Может, потому, что за телегой – то отставая, то сторонясь, – поспевала лохматая кошка, или кот. Правда, не чёрный, а рыжий, как борода.

Песня скончалась, и тишина вокруг телеги прямо-таки сбилась в кучу, как из мешка сыпанули. Уши замерли, ловя звуки, как ночью в пустом доме. Жутко, а любопытно. Хочется услышать незнамо чего. Запомнить и другим рассказывать, как оно на самом деле. Хотя что «оно» – не объяснить!

То ли в животе, то ли в груди, то ли в голове, словом, внутри – ёрзало и свербело. Будто до зарезу надо чихнуть, а никак. Такое чувство, что сию минуту кто-то появится. Вроде это и не проводы, а встреча. Как на вокзале. Сейчас поезд подойдёт.

Однако дорога пустынна и лишь солнце топает по земле. Тяжёлый, горячий шаг, под которым утомилось, замаялось всё, кроме Мишутки в голубом гробу. Такой он чистый, стылый, пустой, как закостеневшая простыня зимой на верёвке. Ничего не тревожит.

Но что-то в нём шевельнулось. Дрогнуло белое лицо, как трещина прошла, – тонкая струйка крови из носа по щеке. Заголосили сразу у телеги. Маленькая тётка, привстав на цыпочки, склонилась, вытерла краем платка и приложила ко рту.

«В жизни бы не коснулся!» – подумал яс ужасом. А прошло время, и целовал в лоб других покойников, ощущая глубокий, твёрдый холод, от которого немели, казалось, губы.

Кто-то тронул меня за плечо и, обернувшись, увидел Вадика Свечкина. Он строго подмигнул и покачал пальцем, как будто на самом деле знал что-то эдакое, но пока не собирался говорить.

Велосипеды наши стукнулись рулями, весело тренькнул звонок, и старьёвщик Соловей поглядел, словно мы балуемся. И не думали, конечно. Вообще получалось так, что идём хоть и рядом, отдалённые друг от друга, каждый сам по себе.

Телега свернула к кладбищенским воротам, за которыми было тенисто под старыми деревьями и свежо, как если заглянуть в колодец. Доносились оттуда едва слышные успокоительные лиственные голоса. Мы с Вадиком дальше не пошли. Может, нельзя с велосипедами. Остановились у ограды.

Люди растворились в тенях. Виднелись некоторое время белая кобыла да голубой гроб. Да ещё рыжий кот, как огонёк, слегка отставший.

- Мишуткина кошка, – сказал Вадик. – Свечка! В мою честь назвал. Много раз вместе рыбачили. Зачем сюда пришла? Должна чувствовать, что нету Мишутки в гробу!

- А кто там? – соображал я.

Выходит, не того хоронил?

- Мишутку хорошо знаю! – Вадик задумчиво проверял, не подкачать ли шины. – В гробу лежит некто, похожий на него. Частично.

- Подменили?! – Вконец я растерялся. – Как может быть «частично»?

Вадик искоса взглянул, отвинчивая колпачок на заднем колесе.

- Когда я говорю «частично» – значит, частично! Одна часть лежит в гробу, – он показал для наглядности шланг, – а двух других, – раздвинул насос, – нету, тю-тю! Вот колесо – обод, шина и камера. Шину я видел. А обод и камеру – нет!

Смутившись, я покраснел с досады, настолько запутался. То ли в бане обознался, то ли…

- Объясняю для тупиц, – вздохнул Вадик. – Сколько будет от трёх отнять два?

- Один! – быстро ответил. – Но почему от трёх два, а не от шести, к примеру, четыре?

- Ми-шут-ка! – выдохнул Вадик, накачивая колесо. – Три слога! Три!!! А в гробу только один, последний – «ка»!

- Где же остальные? – действительно тупо спросил я.

- Да кто их знает! – рассердился Вадик, прищемив ладонь насосом. – У меня по русскому еле-еле трояк. И по математике с минусом!

«Конечно, – подумал я, – поэтому считаешь всего до трёх, частично». И ощутил, как солнце достало раскалённой пяткой до моей головы, вытапливает остатки здравого смысла. Почудилось, что большая часть Мишутки, облаками облачённая, каплями рассеянная, скачет где-то, как стрекозёл, смешится и летает, как трясогузка.

Мы оседлали велосипеды и помчались к реке. Смертельно хотелось искупаться, поплавать в зеленоватой прохладе среди коряг, где прячутся раки, а может, и пропавшие слоги.

И кладбище, и голубой гроб с утопленником Ка остались очень далеко, будто всё это стряслось давным-давно, в детстве, ещё до школы и детского сада, когда мы ни писать, ни читать не умели, однако уже догадывались о цифре «три» и о том, что колесо накачивают.

Из какого-то колодца, видно, навеяло.

Электронные пампасы © 2021